Sekali waktu di sebuah warmindo di Jalan Komojoyo, seberang timur Fakultas Teknik UNY, aku bertemu dengan temanku waktu kuliah dan ngobrollah kami tentang karya sastra. Pertemuan kami bukan insidental memang, sebelumnya kami sudah janjian. Aku membawakan buku pesanannya: Cantik Itu Luka dan Anjing-anjing Menyerbu Kuburan.

Adalah kembar Abe: Genjot dan Bangkong yang ku temui. Yang satu pendidik non formal dengan lembaga yang dikelolanya bernama “Yuk Sinau”. Satunya lagi eksplorator nikel yang kian hari nampak kian perlente.

“Hari-hari kau baca buku, Nil? Fiksi?” tanya Genjot. Aku mengiyakan saja. Obrolan kami berlanjut masih soal buku dan serba-serbinya.

“Baca fiksi bikin nggak semangat kerja.” Celetuk Genjot.

Pernyataannya menarik. Aku merentang dan mengingat pengalaman bacaku setahun ini yang hampir semuanya fiksi dan hampir saja mengamininya. Tapi tunggu dulu. Aku merasakan suatu dorongan dari dalam buat menafakuri ocehan serius dari Genjot. Benarkah membaca sastra—yang merupakan bagian dari karya fiksi—bikin nggak semangat kerja1? Kalau betul demikian, mengapa dan bagaimana bisa? Lantas, masih relevan kah sastra buat dibaca?

Mengenai Sastra

Ngomongin soal sastra ada baiknya kita sepaham dulu dengan koridor sastra itu sendiri. Terkait dengan ini, KBBI—sebagai rujukan kesepakatan kita soal makna dari unsur bahasa Indonesia—mendefinisikan sastra sebagai bahasa, kitab, pustaka, dan tulisan.

Kalau karya sastra, Budi Darma (2004:1)2 menyatakan diantaranya ada empat: novel, cerpen, puisi, dan naskah drama. Tapi, kiranya ini masih belum lengkap juga, ku tambahkan menurut Sapardi Djoko Damono (2022:17)3 yang dalam tulisannya bilang kalau sastra berurusan sama usaha-usaha manusia buat menyesuaikan diri dan mengubah masyarakat di mana mereka jadi bagian didalamnya.

hmm.. jadinya kok malah timbul lebih banyak pertanyaan, ya? Mbingungi. Kira-kira intinya begini, sastra itu tulisan dengan kerangka novel, puisi, cerpen, atau naskah drama yang berisi tentang usaha-usaha manusia buat beradaptasi dan mengubah masyarakat dimana dia/mereka hidup.

Satu lagi. Karena kebanyakan karya sastra yang ku baca adalah novel, maka ada baiknya ku cantumkan juga pijakanku terkait apakah novel itu. Kembali menurut penyair favoritku, Pak sapardi (2022:17) menerangkan bahwa novel adalah karya sastra yang menyusup menembus permukaan kehidupan sosial dan mengungkap usaha-usaha manusia dalam menghayati masyarakat dengan perasaannya.

Membaca Sastra

Aku pernah ngobrol dengan kawan dekatku, Adi, mengenai perspektif yang ku dapat dari pembacaanku terhadap cerita novel dan cerpen. Waktu itu aku bilang kalau cerita-cerita yang ku lahap itu, kendati rekaan, beri dampak yang sangat personal. Rasanya seolah aku menghidupi banyak kehidupan tanpa perlu menjalaninya.

Namun demikian, tak jarang aku juga larut dalam pergolakan emosi di dalamnya. Dan oleh karenanya ada beberapa kasus yang sampai bikin kepalaku sangat pening berhari-hari. Danggg… 😵

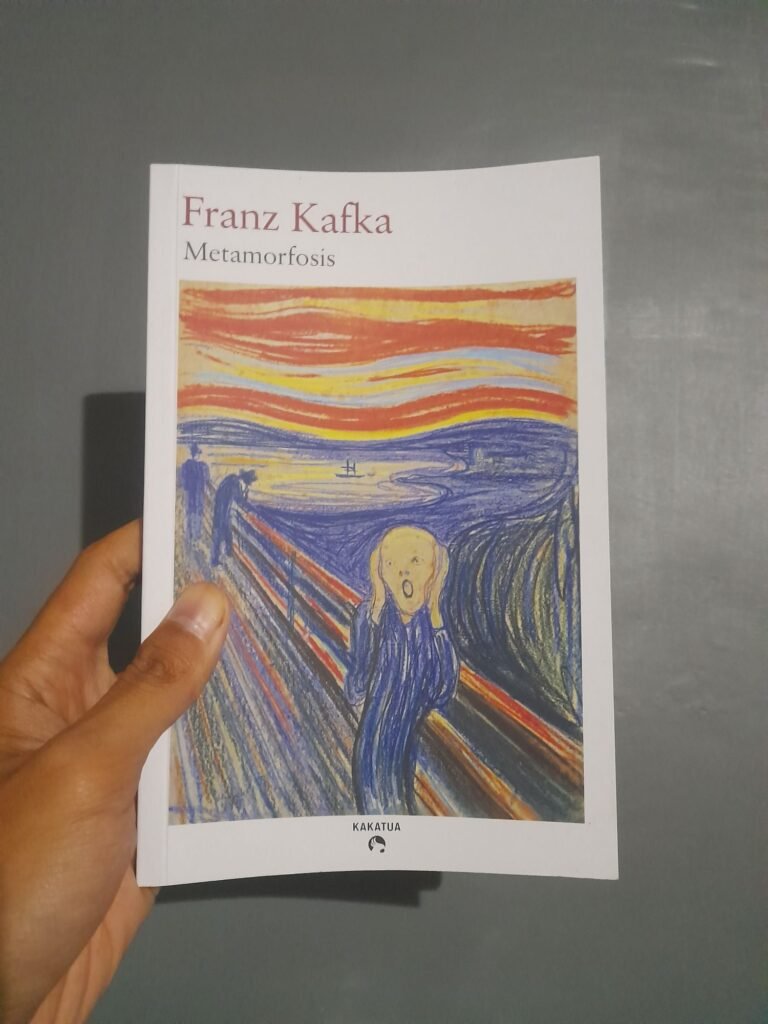

Buku yang pengaruhnya melekat lama—dan masih sampai kini—meski aku beres membacanya tahun lalu (2023), adalah Metamorfosis karya Franz Kafka. Sampai sekarang buku tersebut masih menghantuiku dan mengukuhkan satu lapisan perspektif tertentu di dalamku.

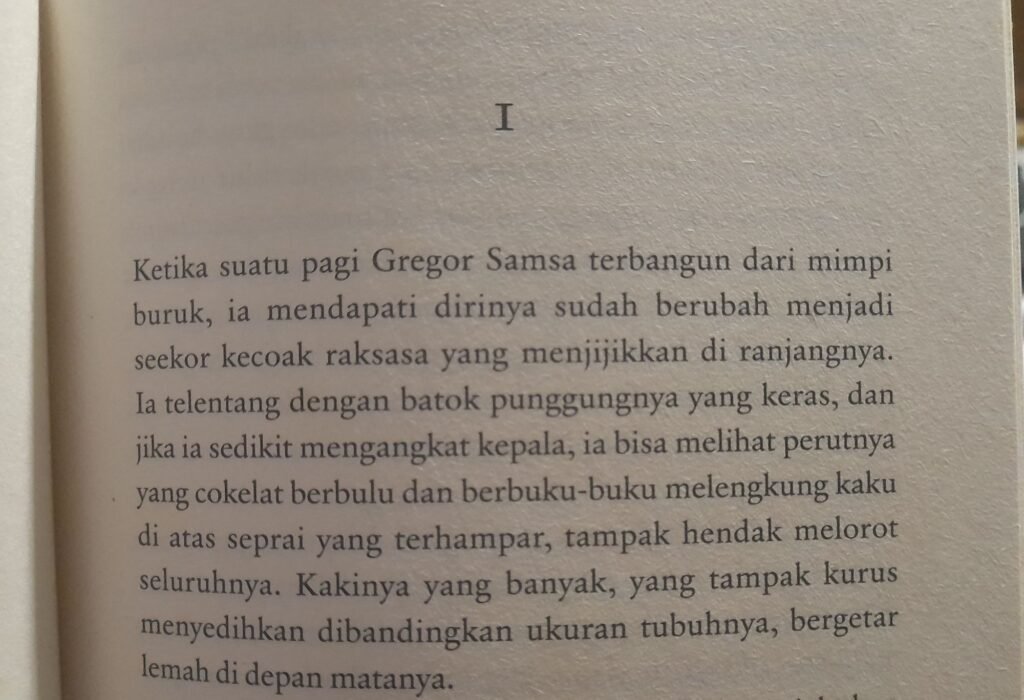

Kalimat pembuka dari Metamorfosis sangat dahsyat. Coba lihat gambar di atas. Memang, rasanya begitu absurd bahwa seseorang berubah jadi sebangsa serangga. Tapi, kita juga nggak bisa menampik fitur semantik dari kata-kata. Dan kebanyakan isi dari karya sastra sifatnya konotatif.

Dalam leksikon mental, serangga punya fitur semantik nggak guna, menjijikkan, kotor, dan sebaiknya ditumpas saja. Bayangkan, seseorang bangun dari mimpi buruk dan mendapati dirinya berubah jadi serangga raksasa. Kecoak raksasa! Perubahan yang praktis mencerabut segala peran dan identitas dari orang tersebut. Yang karenanya dia jadi tidak produktif dan nggak guna. Beban.

Rasanya seolah kalimat pembuka itu sendiri adalah klimaks ceritanya. Dan seiring berjalannya cerita, alurnya terus nyungsep ke dasar jurang. Kian pengap dan sama sekali tak ada jalan keluar yang dapat diusahakan oleh tokohnya, Gregor Samsa.

Aku belum yakin apa istilahnya. Tapi, seperti yang telah ku katakan sebelumnya, buku tersebut masih menghantuiku hingga kini. Dia masih melekat dan menjadi kaca mata baru yang susah dilepas dalam memandang berbagai hal dalam hidup.

Misalnya dalam membaca beberapa karya sastra lain. Namaku Alam Jilid 1 menawarkan kisah coming of age seorang anak tapol4 yang tidak ada andil apapun dalam malapetaka ’65 namun mesti merunduk seumur hidupnya. Pun tidak ada jalan keluar dari kondisinya sebab rezim orba masih berkuasa. Detail Kecil dari Adania Shibli dengan narasi deskriptif memberi gambaran sangat nyata betapa ngeri hidup saudara kita di Palestina di bawah kungkungan penjajahan Israel—yang masih berlangsung hingga kini. Animal Farm menyajikan satir totaliterisme yang terasa begitu nyata dan masih relevan.

Persamaan dari novel-novel tersebut adalah tidak adanya jalan keluar yang bisa ditempuh oleh tokoh-tokohnya apapun usaha mereka. Persis seperti yang tersaji dalam Metamorfosis dari Kafka. Hasilnya sama: kekalahan.

Nah, belum lagi kaca mata tersebut dipakai buat memandang berbagai hal yang terjadi di dunia nyata seperti: Kondisi saudara kita di Palestina; pemerintahan yang korup; perekonomian yang tak tentu; kemiskinan struktural; krisis lingkungan; keanekaragaman hayati yang mulai langka satu persatu dan dari yang langka itu mulai punah satu persatu juga; catatan berkala rekor suhu terpanas hingga perubahan iklim; dan lain sebagainya. Kondisi-kondisi yang di luar kuasa perseorangan mayoritas namun secara absurd berpengaruh nyata dalam kehidupan.

Karya sastra beri perspektif buat menghayati realita demikian. Jadinya kita tidak akan kagetan. Tapi, di saat yang sama, what’s the point of fighting if we lose at the end?

Menimbang Sastra

Hari-hari kini membawaku dan ku rasa teman-teman sebayaku—kesimpulanku dari beberapa obrolan kami—ke arah yang lebih pragmatis dalam menjalani hidup. Kami cenderung melakukan apa pun yang beri dampak positif utamanya pada pemasukan kami. Karenanya banyak dari kami berangsur-angsur meninggalkan kegiatan yang kalau boleh dibilang tidak menghasilkan cuan. Membaca buku misalnya.

Boleh jadi beberapa dari kami masih membaca buku juga. Tapi, sepertinya banyak diantaranya adalah pendidik—Genjot dan Adi misalnya, tapi Bangkong pun kendati profesinya bukan sebagai seorang pendidik—yang memang punya irisan dengan instrumen buku dan kegiatan membaca.

Sedikit teman yang dengannya aku masih bisa menjalin kontak. Lebih sedikit lagi dari yang sedikit itu yang ngobrolin buku. Genjot misalnya, yang berceletuk seperti sudah ku kutip di atas sebagai tanggapannya terhadap karya sastra. Dia kini lebih banyak baca buku non fiksi yang terutama menunjang profesinya sebagai pendidik. Diantara rekomendasinya adalah The Whole Brain Child karya Daniel J. Siegel dan Tina Payne Bryson. Lalu The Book You Wish Your Parents Had Read karya Philippa Perry. Buku-buku yang menunjang pemahaman lebih dalam terhadap anak sebagai person dan peserta didik, juga bagaimana seyogianya orang—yang lebih—tua bersikap terhadap mereka.

Baik, kembali lagi. Jika demikian, apakah membaca karya sastra masih relevan? Kegiatan itu tak menambah kecakapan dalam mengatur keuangan, tak menyajikan instruksi buat deal with people, tak juga menawarkan narasi sarat informasi yang dapat digunakan sebagai manual buat meningkatkan skill yang menunjang pekerjaan. Lalu, apa untungnya?

Haha, ya, hari-hari kini sulit sekali buat lepas dari kerangka pemikiran tentang untung-rugi, benefit-boncos, tambah-kurang, dsb. Ruang dan waktu sebagai satu kesatuan semesta yang kita hidup didalamnya sedang bergerak dalam hegemoni modal. Susah rasanya lepas dari belenggu materialistik. Belum lagi akselerasinya yang serba instan dan serba cepat. Tak menunggu barangsiapa tak mampu ikut berpacu. Haha, mengsedih.

Mungkin karena itu kami jadi semakin susah buat menghayati atau paling tidak menikmati sastra atau setidak-tidaknya meluangkan waktu buat membaca buku. Kegiatan itu kendati hanya duduk, berdiri, atau berbaring diam dan mengandalkan kerja mata dan pikiran, nyatanya menguras banyak tenaga. Apa faedahnya coba?

Tapi, Tuhan tidak menciptakan sesuatu hal hanya untuk kesia-siaan. Meskipun tak beri dampak langsung yang nyata secara finansial, membaca sastra berikan hikmah tersendiri. Jika mau memisahkannya dari sudut pandang ketuhanan pun, karena yang menulis sastra adalah manusia, ku kira pengarang juga tak hendak menjerumuskan pembacanya kedalam lembah derita sepenuhnya. Meskipun Kafka, Dostoyevsky, dan Dazai misalnya agak sus terkait hal ini. 🧐

Dalam sebuah pidato, Ibu Karlina Supelli—idola saya yang lain—pernah berorasi begini, “Di dalam sastra, orang diajak bertemu dengan kisah tentang manusia. Penderitaannya. Hidup dan mati. pilihan-pilihan yang tidak selalu tegas. Dan sastra mengajarkan orang berbicara dengan fasih.” Pada tahap selanjutnya, seni berbicara, seni bahasa, akan menggerakkan seni pemikiran.

Romo Magnis dalam sebuah siniar besutan Pak Gita Wirjawan mengatakan, “Orang membaca sastra dia terbuka segi-segi kemanusiaan. Tahu apa itu cinta, benci, jujur, salah, berjuang, menyerah, takut, berani. Kalau itu dibaca itu suatu pendidikan yang mengembangkan hati.”

Indah sekali bukan? Betapa karya sastra menawarkan manfaat yang paling fundamental bagi pembacanya sebagai seorang manusia. Bahasa sastra bagi siapa saja mau “membacanya”, menawarkan sebuah jalan perenungan untuk menjadi manusia seutuhnya. Dan barangkali pada suatu titik tertentu menjadikan seseorang lantip pemikirannya lagi peka hatinya.

Sastra in Between

Memang benar, sastra banyak menyajikan kisah tentang penderitaan manusia. Bagaimana tokoh-tokohnya berjuang namun akhirnya kalah juga. Hal itu pula yang barangkali jadi sebab celetukan Genjot—aku sendiri paham betul dan merasakan sama. Tapi, Mungkin kita bisa gagal menghayatinya secara utuh kalau hanya melihat dari sisi itu saja.

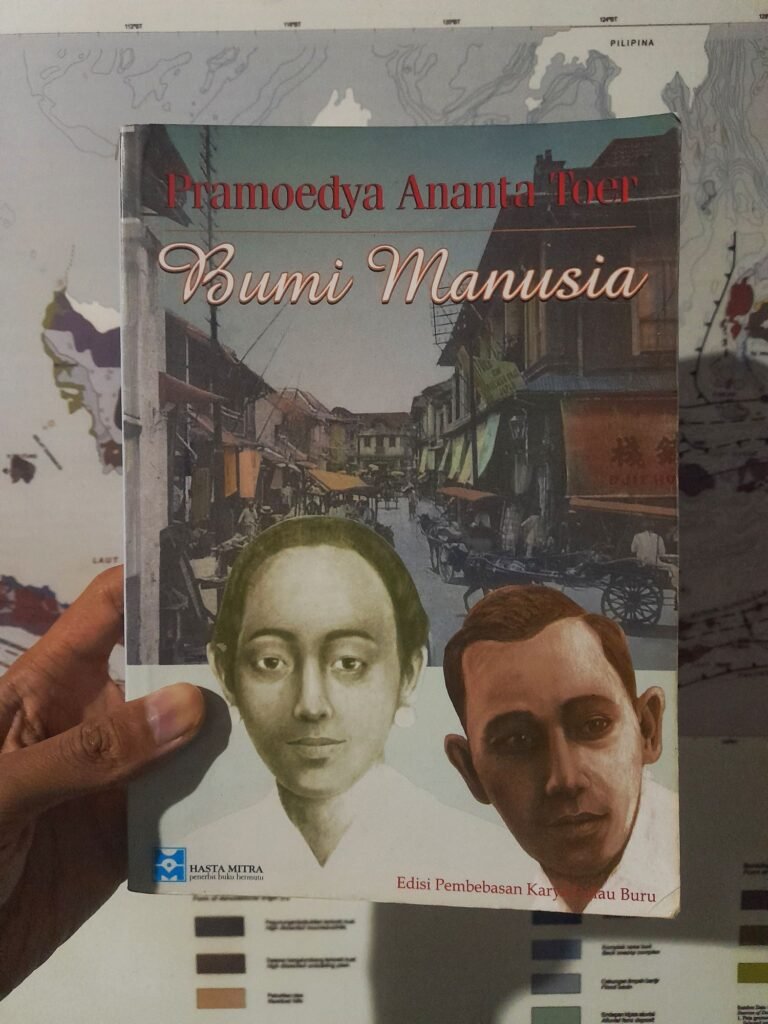

Pak Pram melalui tokohnya, Nyai Ontosoroh, di Bumi Manusia berkata, “Cerita, Nyo, selamanya tentang manusia, kehidupannya bukan kematiannya. … Rasanya setiap buku bercerita tentang daya-upaya seseorang untuk keluar atau mengatasi kesulitannya. Cerita tentang kesenangan selalu tidak menarik. Itu bukan cerita tentang manusia dan kehidupannya, tapi tentang surga, dan jelas tidak terjadi di atas bumi kita ini.”

Ya, cerita tentang kesenangan, bahagia selama-lamanya, hanya ada di surga. Hanya bisa dijamah setelah mati. Cerita tentang kematian. Bukan tentang kehidupan manusia di bumi kita ini.

Dan, toh, hidup memang begitu. Setelan bawaannya hidup itu tidak adil—salah satu akar dari penderitaan. Di satu belahan bumi misalnya ada yang setiap hari menghadapi ancaman penembakan, bom, dan pemerkosaan. Di belahan bumi lain, orang memperdagangkan agama dan membabat hutan ulayat untuk diganti kelapa sawit atau melubangi bumi dan mengeruk bahan tambang karena motif ekonomi segelintir pihak saja. Ada pihak yang dicurangi ada yang mencurangi.

Dengan demikian, rasa takut mesti dibabat habis ku pikir—ini pesan buatku pribadi. Bila tak bisa serta merta, ya, sedikit demi sedikit. Soalnya, ketakutan malah bikin kita kalah dua kali. Kalah tertawan oleh rasa takut dan kekalahan yang nyata. Kita cukup memilih satu saja. Berani—juga pesan buatku pribadi.

Pun hidup bukan hanya soal hasil menang atau kalah. Dalam dialog penutup Bumi Manusia, Minke berbisik pada Nyai Ontosoroh, “Kita kalah, Ma.” Lalu Nyai Ontosoroh dengan jernih menjawabnya, “Kita telah berjuang, Nak, Nyo, sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya.” Secara kontekstual, dialog tersebut terjadi setelah peperangan sengit di medan bahasa dan pengadilan putih yang dilakukan Minke dan Nyai Ontosoroh demi mempertahankan hak mereka. Hanya dua orang pribumi. Melawan sistem hukum kolonial. Pada masa itu. Holy molly!

Sungguh penutup yang dahsyat sebagai gong dari keseluruhan isi cerita. Terang apa yang ditekankan oleh Pak Pram, yakni proses perjuangan dari protagonisnya itu tadi. Yang meskipun kalah dan tertawan oleh kekuatan sejarah, tapi mampu mengatasi ketakutan dan kesombongan buat tidak menang.

Dalam pada itu, Sastra memang tidak menawarkan petunjuk dengan arah yang jelas dan pragmatis seperti buku-buku non-fiksi yang direkomendasikan Genjot misalnya. Tapi, jalan berliku nan terjal sebuah perenungan. Tak jarang sastra juga akan memantik hingga melarutkanmu dalam kesedihan, amarah, dan putus asa sebagai bentuk dari simpati. Namun, sekalipun perlu juga melewati lorong perasaan yang sering dihindari itu, sastra memberikan beragam cara pandang yang akhirnya menuntun kita lebih dekat pada pemahaman diri. Menjadi manusia.

Jadi, bagaimana menurutmu? Apakah kamu masih akan membaca sastra?

- Kerja yang dimaksud di sini adalah kegiatan melakukan sesuatu, tidak terbatas pada sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah. Sumber: KBBI. ↩︎

- Darma, Budi. (2004). Pengantar Teori Sastra. Jakarta: Pusat Bahasa. ↩︎

- Damono, Sapardi Djoko. (2022). Sosiologi Sastra. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. ↩︎

- Tapol singkatan dari tahanan politik. ↩︎

One Response

Cakeppp