Waktu disetel buat memaksa setiap orang dan setiap hal terus melakukan perjalanan—kendati yang dipaksa diam tak berpindah. Dan dari mistar panjang waktu yang merangkum secara historis sebuah perjalanan, ada peristiwa tertentu yang perlu dirayakan. Misalnya pernikahan seorang kawan.

Jumat sore (11/07), aku dan empat orang temanku sedari SMA yang tergabung dalam sebuah grup WA beranggotakan 12 orang bernama “ndobolan” kumpul di Terminal Muntilan. Kami menunggu moda travel pesanan buat mengangkut kami ke Bandung PP.

Ya, yang kamu pikirkan valid. Pertama, remaja yang mau menginjak dewasa muda dengan segala pencarian jati dirinya memang senang berkumpul dalam jumlah tertentu dengan sebayanya dan menamai geng mereka. Kedua, nama geng “ndobolan” memang agak kurang umum. Dalam bahasa Jawa, kata tersebut bisa berarti tukang kentut atau pembohong. Lalu, kenapa namanya seperti itu padahal aku yang termasuk di dalamnya misalnya tak pernah memamerkan kentut dan jarang berbohong? Ceritanya panjang.

Beres memasukkan barang bawaan, kami menempati kursi penumpang. Satu per satu penumpang lain dijemput. Transit di Terminal Salaman, lalu berganti mobil ke Isuzu Elf Microbus. Kami berbagi kursi dan tujuan pemberhentian dengan enam penumpang lain plus seorang sopir. Kursi penuh. Travel melaju. Perjalanan kami ke Bandung pun dimulai.

Bandung di Pagi Hari

Setelah perjalanan yang membuat terombang ambing semalaman sebab infrastruktur jelek pemerintah (baca: jalan rusak), subuh hari kami sampai di Bandung. Kami turun di trotoar Jalan Dipati Ukur, di Monju, seberang Unpad. Menunggu mobil sewaan untuk mobilitas kami selama di sana.

Selama menunggu, aku memikirkan perjalanan tadi saat kami melewati pasar simpang Dago yang mulai ramai. Di kepalaku lagu Tidurlah dari Payung Teduh dalam formasi awal mereka terputar melatari suara dari pemutaran ulang video ingatan tentang kehidupan pagi di pasar tersebut.

Mobil sewaan kami sampai, kami pun menuju pemberhentian pertama, Masjid Agung Bandung. Dalam perjalanan kami ke sana, kembali aku merekam ingatan tentang beberapa titik yang akan cantik bila difoto pada kurun waktu tersebut. Suasana urban yang sepi dengan cahaya hangat saat sang fajar sedang mengencangkan sabuk sebelum lekas berotasi semu.

Sayangnya aku tak tahu jalan mana yang ku lewati itu. Pokoknya sebelum Jalan Braga. Dan yang jelas, tak seperti lonceng di lagu Tidurlah, kombinasi visual kota dan suasana pagi itu memberiku sedikit asmara buat memulai hari.

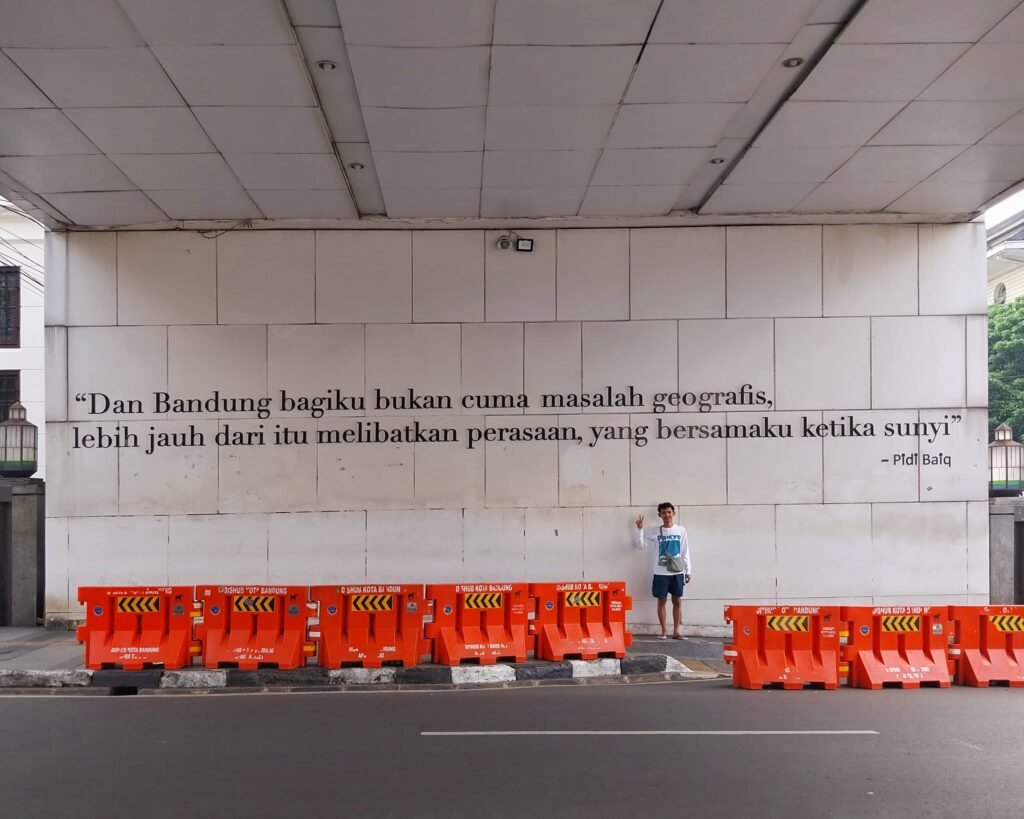

Di masjid agung kami bersih-bersih, sarapan dari bekal yang dibuatkan oleh ibu Matol—makasih banyak, Ibu—, dan sembahyang wajib di waktu tahrim. Lepas itu rencananya kami mau jalan-jalan dulu keliling alun-alun sampai Perdi menunjuk satu ikon Kota Bandung, yakni kolong JPO Asia Afrika.

Kami pun pergi ke sana, dan berfoto di dinding bertuliskan kutipan dari penulis Pidi Baiq dan Martinus Antonius Weselinus Brower yang kondang itu. Ku bilang pada Matol dan Panani, kalau kali pertama itu norak nggak papa hahaha. Itu kata Bu Redha meneruskan dari putrinya, Mbak Soca, waktu beliau besuk sang anak sekaligus berlibur ke Jepang.

Konsekuensi Urban

Sudah jadi rahasia umum kalau wilayah urban punya kekurangan yang secara umum sama satu dengan lainnya. Jadi, ad rem saja, macetnya Bandung bener-bener nggak yoi. Titik parkirnya pun. Sehingga ku pikir, pilihan kami menyewa mobil sebagai moda mobilitas hanya efektif sampai jam 9 saja. Lebih dari itu rasanya kayak kena scam.

Salah satu ceritanya begini, siang hari saat hendak sembahyang zuhur, kami memutuskan ke Masjid Al Jabbar. Aku sebetulnya enggan. Tapi, atas nama solidaritas, aku ikut saja.

Dasar malang tak dapat ditolak, keputusanku buat ikut saja membuatku mengalami sisi gelap perkotaan: kemacetan. Mobil yang disopiri Ayip merangkak pelan sekali sampai kami terpaksa menjamak dua salat wajib di waktu asar. Padahal kami berangkat ke masjid terapung itu jam satu siang, dan jarak tempuh kami tidak ada separuh dari Muntilan – Jogja. Dayum! Emotional damage—dengan gaya penuturan Uncle Roger. Aku si orang rural ini jelas mengalami gegar budaya spontan—tidak uhuy.

Tujuan Utama Perjalanan Kami

Plesir ada di urutan kesekian dalam prioritas perjalanan kami ke Bandung. Kami sendiri jarang sekali tamasya jauh seperti ini. Mentok ke Dieng naik Gunung Prau. Atau ke Pacitan camping di Pantai Srau. Itu pun sudah beberapa tahun lalu. Sampai ke Bandung juga berkat undangan pernikahan sahabat kami, Tanto Ivandi Saputra, atau kami memanggilnya Tong—asal panggilan ini ada kaitannya dengan budaya populer yang istilahnya dicetuskan oleh Richard Dawkins dalam bukunya The Selfish Gene.

Sedianya kami ingin menyaksikan ijab kabulnya. Dengan penuh perhatian mengamati prosesinya sampai lafaz akad selesai diikrarkan. Lalu dengan mantap bercampur rasa bangga dan haru kami bilang, “sahhh!!” Sayang kami kesiangan meskipun sudah berangkat sesuai jadwal yang tertera di undangan. Ternyata prosesi akad maju satu jam dari susunan acara.

Namun setidaknya, kami bisa hadir dan ikut ambil bagian di peristiwa penting itu.

Beres akad, acara jeda sejenak. Mempelai berdua undur sementara waktu. Ku kira mereka ganti baju pernikahan ke baju resepsi. Tamu undangan yang hadir bertambah ramai. Selang satu jam, pesta pun dimulai.

Kedua pengantin kembali masuk dan diarak dengan payung cantik simbol kemakmuran. Ada iringan pertunjukan teatrikal yang aku tidak tahu namanya. Mungkin kesenian khas tanah pasundan. Keduanya duduk di singgasana dan benar saja kostum mereka berganti. Sekarang berwarna hijau botol yang kontras secara harmonis dengan set dekorasi.

Melihat warna yang mereka kenakan, aku jadi teringat momen tiga tahun lalu. Pendakian ke Gunung Prau dengan kelompok berjumlah lima orang. Diriku sendiri, Pipit, Tanto, Teh Savira (yang sekarang jadi istri Tanto), dan satu lagi mas mas kolega kerja Tanto yang aku lupa namanya—terkadang aku kesulitan mengingat nama meskipun hafal muka. Itu jadi kali pertama aku bertemu dengan istrinya temanku yang sekarang jadi temanku juga.

Pada pendakian itu, ada beberapa hal yang memberiku kesadaran baru. Pertama, meskipun badanku tepar sebab mabuk perjalanan, aku bisa juga naik turun gunung dengan sehat dan teges—masih perlu kenalan lebih jauh dengan tubuhku sendiri. Kedua, pendakian itu sepertinya awal mula kedua mempelai dengan penuh kesadaran memutuskan menjalin hubungan—romansa belum mati. Ketiga, Tanto temanku ini ternyata ciamik betul soal asmara. Meskipun begitu, dia bukan orang yang neko-neko dalam hubungan. Lebih sering bucin malahan.

Aku masih ingat betul hal-hal menyenangkan—selain mabuk dan keterbatasanku dalam ngobrol saat malam aku dibonceng pulang dari pendakian—waktu itu. Cuaca yang baik, malam yang romantis, sarapan yang nikmat, lanskap alam yang cantik, teman mendaki yang asyik. Mungkin karena pernah ku tulis, jadi lebih mudah juga dalam memanggil ingatan.

Pesta bertambah ramai. Sesekali tamu undangan melirik tamu undangan lain. Namun, hanya berhenti pada pertimbangan dan asumsi. Jarang ada yang lalu bertegur sapa dan saling berkenalan karena benar-benar asing. Padahal, seharusnya resepsi selain jadi pesta buat pengantin juga jadi wadah berjejaring siapa tahu ketemu dengan yang sama-sama sedang mencari cinta. Kan cocok.

Well, seperti duka, bahagia juga menular. Dan pesta itu benar-benar menyenangkan. Terakhir yang tidak kalah penting, aku betul-betul respek dengan Tante Siti. Segan. Ini pernyataan dengan kesadaran penuh. Beliau menurutku adalah satu dari sedikit orang tua yang hebat. Ada urgensi tertentu buat menuliskan ini. Kalau kamu tanya mengapa, kapan-kapan ku ajak dolan ke RM Saputra.

Bandung, Ku Pasti Kembali

Sedikit tambahan buat catatan perjalan. Ada beberapa hal yang menyesal nggak ku lakukan. Satu yang paling fatal adalah tidak bikin itinerari perjalanan karena kurangnya pengalaman dan persiapan. But, ya, lesson learned.

Masjid terapung yang ku sebut di atas bagus secara arsitektural. Cocok jadi pemberhentian saat melancong ke sana guna bersembahyang. Tapi, tempelan poster yang terpampang besar lagi masif bertuliskan, “Dilarang tidur di masjid!” bikin sangat tidak nyaman. Itu pandanganku sendiri sebagai musafir yang tidak punya tempat singgah. Boleh setuju boleh tidak.

Masih soal masjid tersebut, keengganan yang ku bilang saat akan mengunjunginya sebenarnya karena ada tempat lain yang ingin betul ku datangi mumpung sedang di Bandung. Satu yang utama adalah pasar buku Palasari. Beberapa kali kami juga melewati Togamas dan Gramedia di bilangan Supratman, tapi hanya lewat saja.

Aku fair dan gampang berkompromi. Tapi, karena itu pula aku lebih suka pergi sendiri. Khususnya ke tempat yang pernah ku datangi atau setidaknya aku punya informasi yang cukup tentang tempat yang mau didatangi. Soalnya aku enggan merasa nggak enak kalau aku punya rencana sendiri. Dalam bayanganku rasanya ribet kalau musti berembuk buat menentukan jalan tengah titik-titik mana yang mau dituju khususnya dalam safari super singkat.

Setidaknya aku jadi nyicil menabung alasan buat pergi ke Bandung lagi. Kali berikutnya, aku mau sangu kamera buat peranti fotografi jalanan. Dan seperti lirik Bung Fiersa dalam lagunya, Bandung, ada sesuatu menarikku buat kembali ke tempat yang ramah lagi cantik itu. “Bandung, ku pasti kembali.”

2 Responses

Ceritanya sangat relate denganku, terutama part macetnya Kota Bandung wkwk

Sebagai mas-mas original Jawir, saya sudah terbiasa mudik ke Bandung sejak sebelum TK. Bahkan sudah tak terhitung berapa kali saya ke Bandung. Perkembangan yang begitu semrawut hingga beberapa bulan lalu saya pergi ke sana lagi. Rasanya benar-benar ingin cepat kembali ke Magelang / Jogja saja 😂. Intinya, saya hanya menikmati perjalanan PP saja, tidak dengan kotanya.